Le test de Rorschach ou diagnostic psychologique de Rorschach est un outil d'évaluation psychologique, souvent perçu à tort comme un test de type projectif. Il a été élaboré par le psychanalyste suisse Hermann Rorschach en 1921. Il consiste en une série de planches graphiques présentant des taches symétriques a priori non figuratives qui sont proposées à la libre interprétation de la personne évaluée. Analysées par la personne administrant le test, les réponses fournies servent à comprendre l'organisation du fonctionnement psychologique du sujet, à travers l'exploration des processus perceptifs. Il devient possible d'établir une relation entre la perception et la personnalité.

Le test est controversé d'un point de vue scientifique – les psychologues expérimentaux estimant que les recherches qui se fondent sur sa passation justifient insuffisamment leurs interprétations. Néanmoins, il reste largement utilisé en psychologie clinique et dans l'évaluation psychologique plus généralement (médico-légal, recrutement, etc.).

Le test de Rorschach est généralement associé à la paréidolie, phénomène psychologique qui se base sur l'interprétation personnelle de considérer des formes indéfinies (nuages, flaques, rocher) comme des formes reconnaissables (le nuage ressemble à une poule, la flaque évoque une carte de France, le rocher a la forme d'un visage humain, etc.),.

Description

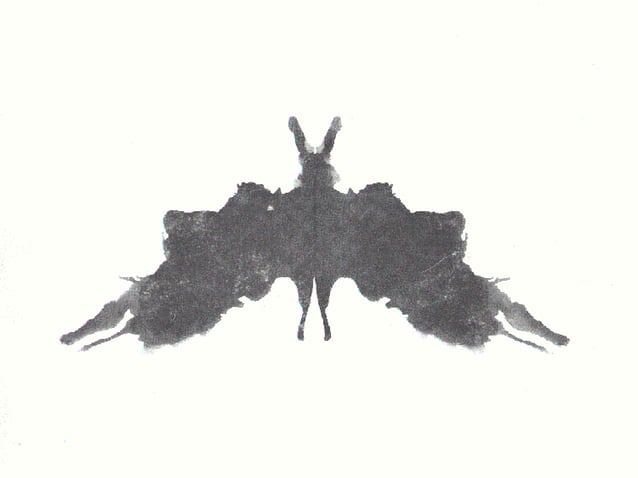

Les planches sont au nombre de dix, cinq sont monochromatiques et dites « noires ». Les cinq autres sont polychromatiques dites « de couleur ».Toutes les planches comportent des nuances, du gris clair au noir, de la couleur vive à la couleur pastel.

Histoire et conception

Origine et contexte scientifique

L'idée d'utiliser l'interprétation que donne un individu à des dessins ambigus pour en déduire des traits de sa personnalité est très ancienne.

L'utilisation de telles images dans un cadre psychologique donnera naissance à la méthode projective. En France, dès 1895, Alfred Binet suggère que la méthode des taches d'encre peut être utilisée pour l'étude de divers traits psychologiques, et en particulier l'imagination visuelle. Mais ne parvenant à en faire une méthode quantitative susceptible d'être intégrée à une batterie de tests d'intelligence, il renonce à cette idée. Pendant les deux premières décennies du XXe siècle, de nombreux autres travaux utilisant cette méthode seront publiés en Europe mais aussi aux États-Unis et en Russie.

Intérêt d'Hermann Rorschach pour les taches d'encre

En Suisse, à la même époque, un jeu d'enfant dit klecksographie consistait à déposer une goutte d'encre sur une feuille de papier que l'on pliait de façon à obtenir diverses formes d'oiseaux ou de papillons. En 1911, Rorschach recueille avec Konrad Gehring, un ami d'enfance devenu instituteur, les réponses d'enfants et d'adultes face à une série de taches d'encre obtenues de la sorte. Rorschach note alors que certains malades mentaux semblent répondre de façon caractéristique à ce test, et en particulier ceux souffrant de schizophrénie, maladie récemment identifiée par Eugen Bleuler qui fut aussi le directeur de thèse de Hermann Rorschach. Devant le peu d'écho de cette découverte, H. Rorschach abandonne rapidement ce projet.

Quelques années plus tard, un psychiatre d'origine polonaise, Szymon Hens, dans sa thèse de doctorat, également sous la direction de E. Bleuler à Zurich, collecte de façon systématique les réponses que donnèrent des centaines de sujets face à des taches d'encres,. La présentation de ces résultats incite Rorschach à reprendre ses travaux avec les taches d'encre. Son objectif est alors non pas de s'intéresser au contenu des réponses (comme le firent Hens et ses prédécesseurs) mais aux caractéristiques de ces réponses. Pour cela, il développe un système de codage des réponses inspiré du mouvement de la psychologie de la forme (ou Gestalt).

Dans la volonté de raffiner son matériel, Hermann Rorschach élabore une méthode pour créer ces taches d'encre. Dans ses écrits, il reste cependant assez vague sur le choix de telle ou telle planche, mais aboutit finalement à une série d'une dizaine de planches qu'il exploitera dans ses travaux cliniques. En effet, après quelques années de recherche, ses premiers résultats indiquent que, sur la base des réponses à ces taches d'encre, il est notamment possible de distinguer les malades schizophrènes des autres pathologies mentales.

Encouragé par ses collègues dont Eugen Bleuler, H. Rorschach met alors par écrit sa méthode et cherche un éditeur qui puisse publier son manuscrit accompagné de ses planches. Or, à l'époque, la reproduction d'images en couleur dans un ouvrage imprimé est un procédé très coûteux. H. Rorschach essuiera plusieurs refus. Grâce à l'intervention de son collègue et ami Walter Morgenthaler, l'éditeur médical Ernst Bircher accepte à condition de limiter le nombre de planches à 10 et de réduire leur taille. Le titre initialement proposé par H. Rorschach était Method and Results of a Perceptual-Diagnostic Experiment: Interpretation of Arbitrary Forms mais il finira par opter pour la suggestion de Morgenthaler : Psychodiagnostik. Finalement, malgré quelques défauts dans la reproduction des planches, la première édition de l'ouvrage paraît en . Ces défauts se sont révélés très intéressants pour les planches : des estompages non-voulus et apparus à l'imprimerie ont permis d'ouvrir un champ d'analyse pour les praticiens[réf. souhaitée]. L'année suivante Rorschach décède brutalement, à l'âge de 37 ans.

Diffusion du test

Alors qu'à sa publication le livre de Rorschach fut d'abord mal reçu par la profession, le test de Rorschach connut par la suite une célébrité croissante. Toutefois, dès ses débuts, dans les années 1940, les praticiens des méthodes projectives, qui mettent en avant l'intérêt du caractère qualitatif du Rorschach dans les diagnostics de structure, se heurtent aux critiques sur le manque de scientificité (quantitative, statistique). Les recherches quantitatives et critiques vinrent jeter un doute sur la validité du test,. Et en 1955, lors du XIIe congrès de l'« Association internationale de psychologie appliquée », à Londres, certains membres de la profession jugèrent que les tests projectifs, dont le Rorschach, n'étaient pas valides.

L'École française du Rorschach, née dans les années 1960 des travaux notamment de Didier Anzieu, Nina Rausch de Traubenberg et Catherine Chabert, s'efforce de montrer l'intérêt du test dans une perspective psychanalytique. Elle considère que la situation projective, en facilitant les mouvements régressifs, dans un rapport de type transférentiel, permet d'étudier certaines manifestations de processus psychodynamiques inconscients. Ainsi, le test met en évidence certains mécanismes de défense (de type plutôt rigide ou labile, comme dans la plupart des organisations à dominante névrotique, ou encore inhibé, voire de l'ordre du clivage ou du déni qui relève de registres plus proches des psychoses), la place des affects et des pulsions ainsi que celle des représentations, et la prise en compte du principe de réalité. L’École française, dite aussi aujourd'hui École de Paris, se distingue des approches intégrées comme celles d'Exner en ce qu'elle met l'accent sur les éléments qualitatifs plutôt que quantitatifs, mais aussi par sa référence au modèle psychanalytique plutôt que psychiatrique (elle réaffirme notamment l'écart entre contenu manifeste et latent).

Les travaux menés à partir d'une importante quantité de protocoles (environ 700) ont permis de réactualiser les critères de cotation des réponses formelles et de proposer de nouveaux outils de référence.

Les Éditions Hogrefe France sont actuellement les distributeurs officiels du Psychodiagnostic de Rorschach en France.

Utilisation en psychologie clinique

Le test de Rorschach est censé faire appel à la fois à la sensorialité du sujet et à son inconscient mais surtout à sa capacité projective à partir de son interprétation libre des taches.

Le discours du sujet et ses interprétations sont ainsi analysées par le clinicien afin de dégager des éléments pertinents quant à l'évaluation du psychisme du sujet : structure psychopathologique : (névrose, psychose, état limite), mécanismes de défense privilégiés, type de relation d'objet, thèmes récurrents…

Le Rorschach est ainsi le plus souvent utilisé comme outil de diagnostic avec le TAT (Thematic Apperception Test) dans la démarche de l'examen psychologique qui se conclut par un rapport d'analyse avec conclusion. L'examen psychologique sert au diagnostic, à l'indication d'un traitement : psychothérapie psychanalytique en particulier, ou encore à étayer le travail d'expertise (justice, assurances, etc.). L'examiné doit être dûment informé du contexte et de ce à quoi l'examen servira. Utiliser les méthodes projectives dans des contextes imprécis ou pour satisfaire la curiosité des uns ou des autres n'est pas déontologique.

Déroulement

L'administration de ce test se fait en deux phases. Tout d'abord, le psychologue présente au sujet les dix planches du test, à l'endroit et dans un ordre déterminé (d'abord, une noire, puis 2 bicolores (rouge/noire), 4 noires et enfin les 3 polychromes). Les avis divergent en ce qui concerne la consigne à passer au sujet : l'éventail va du « ne rien dire », à une consigne plus détaillée pour rassurer le patient. Le patient peut appréhender le matériel comme il le souhaite : retourner les planches, les regarder dans la transparence, etc. Le sujet doit ainsi dire ce qu'il voit dans les taches, sans aucune restriction. Le psychologue note scrupuleusement les dires du sujet, aussi bien ceux qui concernent les taches proprement dites que les dires en marge, qui constituent une libre association à partir du matériel présenté.

Lors de la deuxième phase, le clinicien représente les différentes planches au sujet dans le même ordre. À l'aide des notes prises lors de la première phase, il questionne le patient et lui demande de justifier ses réponses en indiquant sur la planche correspondante.

L'enquête

Une fois toutes les réponses données à toutes les planches, le psychologue clinicien représente les planches une par une, afin de permettre au sujet d'étayer ses réponses. Le but principal est de clarifier la localisation et les « déterminants » (forme, mouvement, couleurs, estompage, etc.) de chaque réponse.

C'est en général au moment de l'enquête que le sujet apporte du matériel supplémentaire.

Psychogramme

Les différents chiffres pour les modes d'appréhension, les déterminants et les contenus sont notés sur la feuille de psychogramme, ainsi que leur moyenne pondérée et leur pourcentage par rapport au total des réponses. Le temps de latence et le temps par réponse sont aussi des indicateurs importants.

Dans l'ouvrage d'origine de Rorschach, on considérait que sur le psychogramme pouvait apparaître :

- le type de résonance intime (rapport des déterminants couleur et kinesthésie) ;

- l'indice d'angoisse, obtenu en faisant la moyenne sur cent des contenus sang, anatomie, sexe et détail humain (bras, jambe, nez… vu seul).

Ces items ont été depuis passablement discutés et certains ne sont plus du tout retenus dans la technique moderne.

L'analyse et la cotation du protocole

On appelle protocole l'ensemble des réponses du sujet, analysées par le clinicien. L'interprétation de la performance au Rorschach comporte habituellement une partie quantitative (nomothétique) et une partie qualitative (idiographique).

L'interprétation quantitative repose sur un système de « cotation » des réponses auquel correspondent des statistiques normatives. Plusieurs systèmes ont été développés (le premier de la main même d'Hermann Rorschach), mais depuis les dernières décennies le système d'Exner s'est imposé à l'échelle internationale.

Actuellement, la plupart des revues savantes anglophones n'acceptent de publier des résultats de recherches avec le Rorschach que s'ils reposent sur ce système. Des normes francophones sont en développement.

L'interprétation qualitative est, par nature, plus libérale. Elle ne repose pas sur un système, mais elle s'appuie quand même, normalement, sur une théorie définie de la personnalité et du fonctionnement psychique ; des normes existent également pour l'analyse psychanalytique du test,.

L'analyse qualitative et la cotation quantitative s'effectuent en dehors de la présence du sujet, une fois l'examen psychologique terminé.

Tous les éléments sont importants pour l'analyse.

- Les localisations des réponses : des formes peuvent être vues dans des détails des planches ou l'ensemble de la planche peut être interprétée par le sujet. Il existe des statistiques sur l'utilisation des localisations, qui représente la moyenne des passations : une prédilection pour les petits détails ou pour les détails originaux, que peu de personnes utilisent, se prêtera à l'analyse car ne correspondant pas à la moyenne.

On appelle mode d'appréhension le résultat de la moyenne des localisations.

- Les déterminants : c'est ce qui a déterminé la réponse du sujet. Les déterminants utilisés sont la forme, la couleur, l'estompage et les kinesthésies. Le terme de kinesthésie recouvre les réponses où le sujet a vu un mouvement, qui peut être sous-tendu par une forme (« ici je vois un bonhomme qui danse ») ou bien perçu vaguement et de manière abstraite (« ça tourbillonne »). On distingue les kinesthésies humaines (où le mouvement appartient à un sujet humain ou parahumain) et les kinesthésies mineures (animales ou abstraites).

Le quotient des déterminants est important pour l'établissement du psychogramme : l'utilisation privilégiée de certains déterminants peut fournir certaines informations.

On distingue les déterminants en fonction de leur pertinence : une forme ou une couleur peut être cotée ou - selon qu'elle s'appuie ou non sur le réel (« ici, je vois une araignée parce que c'est bleu », en planche X).

- Les contenus : Dans les modèles d'interprétation qualitative d'inspiration psychanalytique, les taches des planches font l'objet d'un certain consensus au sujet de leur capacité à faire appel à des contenus inconscients spécifiques. Ainsi, la planche IV est dite planche phallique : sa conformation fait appel à la problématique du phallus et de la castration, à l'image du père. La planche V fait appel à l'image de soi et à l'image du corps. On note donc les contenus amenés par le sujet, ses réponses, et on les met en relation avec le matériel lui-même. Les modèles interprétatifs plus inspirés par la psychologie scientifique adoptent plutôt une approche « statistique » des contenus. Les chercheurs ont mesuré les contenus les plus statistiquement fréquents de chaque carte. L'analyse individuelle consiste alors à vérifier la capacité du sujet à se conformer à des contenus fréquents.

- On note enfin les différents temps, temps de latence et temps total, temps moyen de réponse, ainsi que le nombre de réponses.

- L'analyse du langage utilisé, le type de formulation des phrases, etc. ont une importance primordiale pour l'analyse qualitative.

Le résultat des analyses tant qualitatives que quantitatives (psychogramme) est à interpréter en convergence avec les observations de l'examen clinique et de l'histoire personnelle du sujet. Il faut noter aussi qu'il est rare de n'utiliser que le seul Rorschach pour procéder à un diagnostic de structure. En général, la plupart des psychologues font aussi passer un autre test (MMPI, MCMI-III, TAT, Hands test, etc.) et, lorsqu'il existe un doute sur les ressources intellectuelles, un test de performance intellectuelle comme le WAIS, ce dernier tant pour ses données quantitatives brutes (QI) que pour son analyse qualitative.

Études sur les jumeaux

En 1953 Schachter & Chatenet ont l'idée d'appliquer le test à 30 couples de jumeaux (23 univitellins et 7 bivitellins). Ils rapportent en détail les profils rorschachiens de ces jumeaux, ce qui a permis de comparer la fréquence et le type de réponses entre vrais et faux jumeaux. Ils trouvent quelques ressemblances dans les réponses, mais soulignent non seulement « leur faible fréquence, mais aussi et surtout leur signification nettement secondaire » concluant que du point de vue du test de Rorschach, les jumeaux (uni-ou-bivitellins) sont bien distincts, probablement en raison du « rôle prépondérant de l'ambiance sur la constitution héréditaire ».

Critiques

Controverse autour de la validité psychométrique du test

En dépit de son utilisation très répandue, aussi bien en psychologie clinique que dans le cadre de l'expertise psychologique médico-légale, le test de Rorschach (tout comme la plupart des autres tests projectifs) fait l'objet de nombreuses critiques et controverses. Ces critiques portent notamment sur le fait que les recherches psychométriques échouent à démontrer la validité du test pour ce pour quoi il est utilisé, les mesures psychométriques,.

Critique de la « validité interne »

Plusieurs problèmes intrinsèques au test de Rorschach ont été identifiés au cours des années. Dès les années 1950, des critiques se sont élevées contre l'usage de ce test, déplorant notamment l'absence de données normatives (statistiques) dans l'ouvrage princeps de Rorschach. Par ailleurs, les déterminants isolés par Rorschach présentaient un certain nombre de défauts. Par exemple, la valeur du score R (autrement dit, le nombre de réponses à une planche) influence la variance des autres scores du test. En particulier un des défauts du test de Rorschach concerne le fait que plus le sujet donne de réponses, plus il a de chances qu'une d'elles soit assignée à la catégorie diagnostic psychotique (Holtzmann et al, 1961).

Le système de cotation mis au point par John Exner et publié au cours des années 1980 et 1990, le Comprehensive System (CS) offre une méthodologie standardisée et précise pour la passation, le recueil, la cotation et l'interprétation des réponses. Le système CS présente ainsi l'avantage d'offrir une meilleure concordance inter-juges que les méthodologies antérieures. De plus, avec ce nouveau système, un grand nombre de données ont pu être collectées de façon à établir des normes statistiques. Mais cette entreprise a elle-même été en butte à des difficultés : publication de données erronées, changement des méthodes de cotation au fil des ans (Krall et al, 1983). Les protocoles de cotation, même standardisés comme le CS, sont également critiqués pour leur manque de validité inter-culturelle : les résultats obtenus sont aussi influencés par la culture d'origine des individus testés. Ainsi, au moins deux études tendent à montrer que des populations telles que les Indiens d'Alaska ou les noirs urbains d'Amérique présentaient des caractéristiques très déviantes de la norme du protocole (Krall et al, 1983 ; Glass et al, 1996).

Critique de la « validité externe »

La conception du test se fit relativement rapidement (entre 1917 et 1921) et Rorschach est décédé en , moins d'un an après la première publication du Psychodiagnostik. Malgré la brièveté de son développement, Rorschach voyait dans son test un outil promis à un riche avenir dans le diagnostic des pathologies mentales. Or malgré un usage intensif par les psychologues cliniciens, le test de Rorschach, même analysé selon la méthode CS, n'a pas fait l'objet d'évaluations systématiques permettant de le comparer à d'autres outils diagnostiques validés. Cette lacune rend hasardeuse l'interprétation des différents scores obtenus.

La norme CS a aussi été critiquée pour son manque de spécificité : elle donne lieu à un grand nombre de faux positifs en diagnostiquant des individus sains comme déviants avec tout ce que ces deux catégories comportent de discutable (Lilienfeld et al, 2000 ; Shaffer et al, 1999). Malgré près de 70 ans de tentatives, et de nombreuses versions du protocole d'interprétation du test de Rorschach, il apparaît très clairement que ni la validité, ni la cohérence des mesures du test n'ont été prouvées par des procédures psychométriques (quantitatives) (Wood et al, 1999, 2000 ; Eysenck, 1959). Une seule tentative a été couronnée d'un modeste succès (avec un taux de signifiante très bas) dans les années 1970, par Holley (1973) et à titre exploratoire seulement (c'est-à-dire sur un minuscule groupe), grâce à une étude utilisant une analyse de type Q (qui se focalise sur la cohérence des cas, plutôt que sur celle des questions, et dont la rigueur méthodologique a été largement décriée, cette méthode étant désormais largement supplantée par les analyses en classe latente). Le test de Rorschach continue d'être pratiqué par de nombreux psychologues cliniciens, certains y voyant un moyen précieux et irremplaçable de recueillir des informations riches et diverses sur le patient qui font appel à sa subjectivité et à celle du clinicien (Kline, 1983 ; 2000).

Critique de la théorisation

Certains auteurs comme Lydia Chabrier, qui en a fait sa thèse, critiquent la validité du test de Rorschach du fait même de sa construction. Une erreur épistémologique serait à l'origine d'approches successives abordant cet outil par « tâtonnements empiriques, en fonction de l’étalonnage effectué par Hermann Rorschach, et l'explication théorique est venue se greffer sur cet empirisme ».

Publication des planches

Selon certains praticiens, il est nécessaire que les patients n'aient jamais vu les planches du test avant d'y être soumis ; pour cette raison, les éditeurs du test et les praticiens ont longtemps tenté de garder ces planches confidentielles bien qu'elles fussent souvent visibles du grand public, comme dans Le Divan, l'émission de télévision à succès d'Henry Chapier, au cours de laquelle chaque invité était confronté à plusieurs des planches du Rorschach. Or, les planches étant désormais dans le domaine public, elles ont été largement diffusées. En particulier, la publication sur la Wikipédia en anglais en des dix planches originales, accompagnées de certains commentaires d'interprétation, a provoqué une controverse sur la validité future du test dans l'éventualité où un individu aurait pu s'y préparer en consultant Wikipédia.

Taches d'encre

Vous trouverez ci-dessous les dix lots de taches d'encre du test de Rorschach imprimés dans le test de Rorschach Test de Rorschach - Plaques psychodiagnostiques, ainsi que les réponses les plus fréquentes pour l'ensemble de l'image ou les détails les plus importants selon les différents auteurs.

Références culturelles

Bande dessinée

Rorschach est aussi le nom de l'antihéros du comics Watchmen, appelé ainsi à cause de son masque dont les motifs de taches symétriques changent tout le temps de forme.

Il est à noter que le test de Rorschach a par ailleurs inspiré le travail de nombreux artistes contemporains, dont l'un - le peintre français Rorcha - a choisi son pseudonyme en référence au psychiatre suisse.

Jeux vidéo

Dans le jeu vidéo Fallout: New Vegas, la création du personnage principal inclut un questionnaire sur quelques cartes du test de Rorschach afin de déterminer les traits de personnalité initiaux de l'avatar du joueur.

Téléfilms et séries TV

Rorschach est le nom de l'agent matrimonial dans l'épisode 21 de la saison 1 de How I Met Your Mother.

Dans l'épisode 6 de la saison 6 de The Blacklist, Reddington est soumis au test de Rorschach.

Dans l'épisode 18 de la saison 3 de The Big Bang Theory, Sheldon mentionne sa participation au test de Rorschach durant la séance de psychanalyse avec Leonard.

Musique

Le test de Rorschach est aussi l'objet du clip de Gnarls Barkley, Crazy.

Rorschach (en) est un groupe de punk hardcore du New Jersey, aux États-Unis.

Rorschach Test est le nom d'un album de l'auteur-compositeur et interprète suédois Jay-Jay Johanson paru en 2021.

Rorschach est l'avant-dernier titre de l'album Everest paru en 2013 du groupe de musique belge Girls in Hawaii.

Dans son freestyle Affamé #8, Hayati, Zamdane évoque les tâches de Rorschach, image visuelle du sang sur sa chemise à la suite d'une dispute.

Littérature

Dans un autre registre, les inquiétants extra-terrestres du roman de science-fiction Blindsight de Peter Watts indiquent aux membres de l’expédition humaine venus les rencontrer, dans le nuage de Oort du système solaire, que leur vaisseau se nomme le Rorschach. Avant la rencontre, ces créatures ont longtemps observé la Terre ; « ce nom-là me paraît bien trop symbolique pour avoir été choisi par hasard », fera remarquer l’un des humains au moment du contact.

Ce test joue aussi un rôle important dans Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Un idiot, avant de subir une intervention chirurgicale au cerveau ne peut y voir rien d'autre que des taches. Devenu intelligent à la suite de l'opération, déjà il est capable de dire ce nom, Rorschach, puis il commence à voir des choses, mais aussi à devenir méfiant, voire méchant…

Cinéma

Dans le film Virgin Suicides de Sofia Coppola, le personnage de Cecilia est soumis au test de Rorschach.

Dans le film Les Choristes, lorsque le personnage de Mondain arrive à Fond-de-l'Étang, le psychiatre qui l'a emmené, le docteur Dervaux, présente son profil en disant qu'il a été soumis au test Binet-Simon, au test de Rorschach et aux fables de Düss. Comme le dit Clément Matthieu dans sa narration, « ce test, comme vous le savez, classait les enfants en sept catégories : normaux, suffisants, limites, débiles légers, moyens, profonds, et pour finir, les imbéciles ».

Dans le film Watchmen : les gardiens de Zack Snyder, le personnage Rorschach est masqué avec une cagoule faite d'un tissu composé d'un fluide entre deux parois de latex, dont les motifs continuellement changeants ressemblent à ceux du test de Rorschach.

Notes et références

Annexes

Bibliographie

En français

- Hermann Rorschach, Psychodiagnostic : Texte imprimé : méthode et résultats d'une expérience diagnostique de perception : interprétation libre de formes fortuites, Paris, Presses universitaires de France, (ISBN 2-13-045561-1)

- Roland Kuhn (trad. de l'allemand), Phénoménologie du masque : à travers le test de Rorschach, Paris, Desclée de Brouwer, , 232 p. (ISBN 2-220-03274-4)

- Françoise Minkowska, Le Rorschach : À la recherche du monde des formes, Paris, L'Harmattan,

- Frieda Rossel, Odile Husain, Colette Merceron, Phénomènes particuliers au Rorschach : Volume 1, Une relecture pointilliste, Payot Lausanne, 2005, (ISBN 2601033487)

- Frieda Rossel, Odile Husain et Colette Merceron, Les phénomènes particuliers au Rorschach : une relecture pointilliste, Lausanne, Éd. Payot, , 196 p. (ISBN 2-601-03348-7)

- Didier Anzieu et Catherine Chabert, Les méthodes projectives, Paris, Presses universitaires de France, , 340 p. (ISBN 2-13-053536-4)

- Catherine Chabert

- Le Rorschach en clinique adulte : interprétation psychanalytique, Paris, Dunod, , 273 p. (ISBN 2-10-003502-9)

- Psychanalyse et méthodes projectives, Paris, Dunod, , 124 p. (ISBN 2-10-003568-1)

- La Psychopathologie à l'épreuve du Rorschach, Paris, Dunod, , 283 p. (ISBN 2-10-003837-0)

- René Roussillon, Catherine Chabert, Pascal Roman (dir.), Les méthodes projectives en psychopathologie, in René Roussillon, Manuel de psychologie et de psychopathologie clinique générale, Issy-les-Moulineaux France, Elsevier Masson, , 702 p. (ISBN 978-2-294-04956-9, lire en ligne)

- John E. Exner (trad. de l'anglais), Le Rorschach : un système intégré, théorie et pratique [« The Rorschach, a comprehensive system »], Embourg, Belgique Paris, M. Pietteur Ed. Frison Roche, , 481 p. (ISBN 2-87671-143-5)

- Marianne Baudin, Clinique projective : Rorschach et TAT : situations et épreuves, méthodologie, interprétation psychanalytique, Paris, Hermann, , 227 p. (ISBN 978-2-7056-6557-9)

- Nina de Traubenberg, La pratique du Rorschach, Presses universitaires de France, (OCLC 299791011)

En anglais

- What's wrong with this picture? Scientific American, May 2001

- Beck, S. J. (1959). Rorschach Reviews. In O. K. Buros (Ed.), The Fifth Mental Measurement Yearbook. Highland Park, NJ: The Gryphon Press.

- Clark, C. M., Veldman, D. J., & Thorpe, J. S. (1965). Convergent and Divergent Thinking if talented adolescent. Journal of Educational Psychology(56), 157-163.

- Exner, J. E. (1974). The Rorschach: A comprehensive system. Volume 1. New York: Wiley.

- Eysenck, H. J. (1959). Rorschach Reviews. In O. K. Buros (Ed.), The Fifth Mental Measurement Yearbook. Highland Park, NJ: The Gryphon Press.

- Glass, M. H., Bieber, S. L., & Tkachuk, M. J. (1996). Personality styles and dynamics of Alaska native and non-native incarcerated men. Journal of Personality Assessment, 66(583-603).

- Holley, J. W. (1973). Rorschach Analysis. In P. Kline (Ed.), New Approaches in Psychological measurement. London: Wiley.

- Holley, J. W., & Risberg, J. (1972). On the D estimate of discriminatory effectiveness. Psychological Research Bulletin, XI(15), 1-13.

- Holtzman, W. H. (1981). Holtzman Inkblot Technique. In A. E. Rabin (Ed.), Assessment with projective Techniques. New York: Springer.

- Holtzman, W. H., Thorpe, J. S., Swartz, J. D., & Herron, E. W. (1968). Inkblot Perception and Personality: Holtzman Inkblot Technique. Austin: University of Texas Press.

- Kline, P. (1993). Personality: the psychometric view. London: Routledge.

- Kline, P. (2000). Handbook of Psychological Testing: Routledge.

- Krall, V., Sachs, H., Lazar, B., Rayson, B., Growe, G., Novar, L., & O'Connell, L. (1983). Rorschach norms for inner city children. Journal of Personality Assessment, 47, 155-157.

- Lilienfeld, S. O., Wood, J. M., & Garb, H. N. (2000). The scientific status of Projective Techniques. Psychological Science in the Public Interest, 1(2), 27-66.

- Meyer, G. J. (1992). The Rorschach's factor structure: A contemporary investigation and historical review. Journal of Personality Assessment, 60, 153-180.

- Rorschach, H. (1921). Psychodiagnostics. Berne: Hans Huber.

- Shaffer, T. W., Erdberg, P., & Haroian, J. (1999). Current Non-Patient Data For the Rorschach, WAIS-R, and MMPI-2. Journal of Personality Assessment, 73, 305-316.

- Vernon, P. E. (1963). Personality Assessment. London: Methuen.

- Wood, J. M., & Lilienfeld, S. O. (1999). The Rorschach Inkblot Test: A case of overstatement? Assessment, 6, 341-349.

- Wood, J. M., Lilienfeld, S. O., Garb, H. N., & Nezworski, M. T. (2000). The rorschach test in clinical diagnosis: a critical review, with a backward look at Garfield (1947). Journal of Clinical Psychology, 56, 395-430.

Articles connexes

- Examen psychologique

- Thematic Apperception Test

- Structure en psychopathologie

- Psychopathologie psychanalytique

- Test de Szondi

- Test (psychologie)

- Paréidolie

- Projection (psychanalyse)

- Structure en psychopathologie

Liens externes

- Ressource relative à la santé :

- Medical Subject Headings

- (en) Histoire du test et liens

- Société du Rorschach et des méthodes projectives

- Site de la Société québécoise des méthodes projectives

- Portail de la psychologie